|

LE POINT D’HONNEUR D’UN ROI DAHOMÉEN :

BOURREAU, OUI, MAIS PAS MARCHAND

D’ESCLAVES

Charles de La

Roncière

_Anglais, Français, Hollandais et Portugais exploitaient en paix la traite négrière des royaumes d’Ardres et de Whydah, quand surgit, en 1726, une armée ennemie, la seule armée régulière des empires noirs.

Compagnie par compagnie, avec drapeaux, les officiers à mulets, les soldats et les amazones, fusil à l’épaule ou le sabre au côté, des enfants de troupe au milieu des rangs pour se former à la guerre, elle défilait avec une attitude martiale.

C’était l’armée du roi de Dahomey.

Les gens de Whydah et d’Ardres détalèrent devant elle. Et une pyramide de quatre mille têtes, que vit Snelgrave, se grossit de nouveaux trophées apportés par les vainqueurs, avides d’une prime pour chaque tête coupée. Le gouverneur d’un des forts anglais de la côte rejoignit les victimes :

« Le bœuf anglais est fort bon », déclarait un cannibale dahoméen, qui l’avait assaisonné, tout vif, au sel et au poivre.

Les Dahoméens étaient policés. Un de nos officiers de marine, en 1702, admirait l’une de leurs villes, Jaquin, dont les rues étaient affectées chacune à un métier comme celles de certaines villes d’Europe.

Il y en avait pour les marchands de pipes et de tabac, pour les toiles peintes, les toiles blanches, les nattes et les paniers, la vaisselle, les pagnes de coton, les pagnes d’herbes, les poissons, « le tout arrangé d’une manière à faire plaisir ».

Astreints à aller chaque année saluer le roi du Dahomey, les gouverneurs de notre comptoir de Whydah eurent l’occasion de connaître la discipline toute militaire qui régnait à Abomey et d’applaudir les défilés impeccables des bataillons d’amazones de la garde qui passaient par quinze de front et exécutaient à la perfection des feux de salve.

Entouré de ses ministres, du général des troupes, du grand écuyer et du chef des tambours, le roi noir, en 1776, avait l’habit, la veste, la culotte et le drapeau à la française, avec des brodequins et des bas. Nul ne pouvait se présenter devant lui s’il n’avait l’habit de cour, un surplis sans manches. On rampait sur le ventre pour aborder le souverain.

… Un souverain chatouilleux sur le point d’honneur qui se flattait d’être un guerrier et non un marchand de chair humaine :

« Vous, Anglais, disait-il au facteur Abson, vous êtes entourés par l’Océan ; vous semblez ainsi destinés à être en relations avec tout l’Univers par le moyen de vos vaisseaux, tandis que nous, Dahoméens, enveloppés de diverses nations qui parlent différentes langues, nous sommes forcés de nous défendre avec l’épée.

Ceux qui prétendent que nous faisons la guerre pour fournir d’esclaves vos vaisseaux, se trompent grossièrement …

Je jure au nom de mes ancêtres que jamais un Dahoméen ne s’est engagé dans les expéditions guerrières pour se procurer de quoi acheter des marchandises. Moi-même, j’ai tué des milliers d’hommes sans avoir jamais conçu l’idée de les exposer en vente.

Lorsque la justice et la politique exigent qu’on fasse périr les hommes, il n’y a ni soie, ni corail, ni eau-de-vie qui puissent tenir lieu du sang à répandre pour l’exemple.

D’ailleurs, si les blancs cessaient de fréquenter l’Afrique, la guerre cesserait-elle sur notre continent ?

Ce qui me fâche, c’est que quelques-uns d’entre vous ont écrit malicieusement dans les livres qui ne meurent jamais, que nous vendons nos femmes et nos enfants pour nous procurer de l’eau-de-vie.

Que des hommes à longues têtes tiennent conseil en Angleterre et fassent des lois à notre usage, cela me paraît extraordinaire. »

| |

|

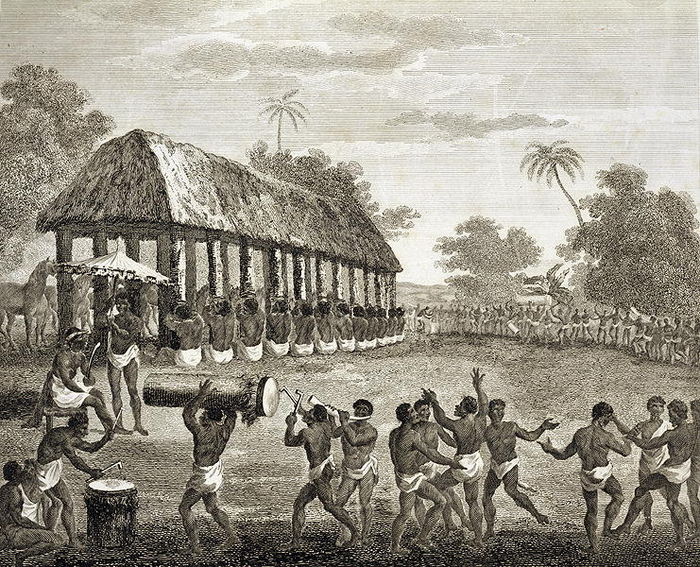

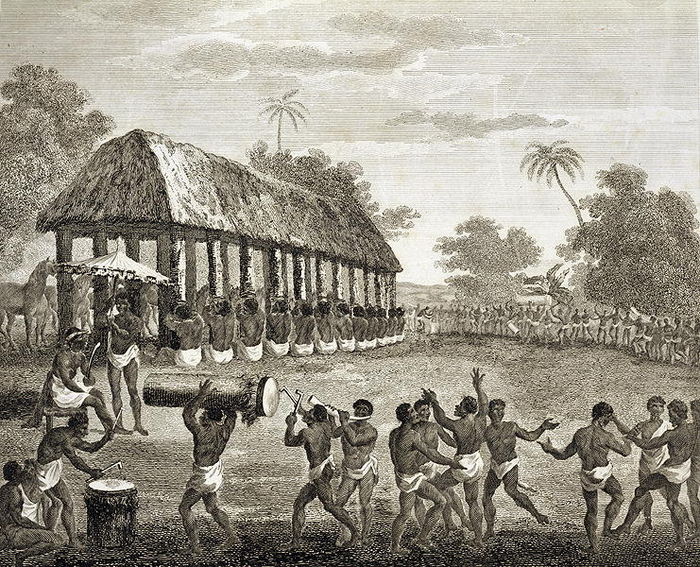

L’arrivée des bourreaux au Dahomey

par Archibald Dalzel

extrait de The History of Dahomey.

(London, 1793)

|

Oui, il avait d’autres coutumes, le souverain du Dahomey, celle de sacrifier des victimes aux mânes de son père, d’hérisser de mâchoires humaines ses murailles, de fouler les têtes des princes ennemis qui pavaient la cour de son palais, et d’arroser de sang son pagne en passant sous les potences du marché d’Abomey, où pendaient, la tête en bas et le membre viril coupé, de malheureux nègres.

Dans la tombe elle-même, où reposait le roi défunt, dans « le tombeau de Neptune », s’entassaient sur le lit d’apparat tout ce qui pouvait lui servir dans une autre vie, corail, eau-de-vie, pipes, tabac, chapeau à point d’Espagne, cannes à pomme d’or et, comme serviteurs, les fossoyeurs dont on avait coupé la tête et deux douzaines de ses femmes dont on avait cassé les jambes. Les autres s’étaient entre-tuées.

Lorsque le général Archinard s’empara de Béhanzin, il y avait peu de temps que, suivant les coutumes ancestrales, le dernier roi du Dahomey avait immolé aux mânes de Gléglé, son père, des centaines d’hommes.

Et il lui sacrifia sa propre mère, en messagère chargée de porter au défunt la nouvelle de son départ en exil. Dans le palais d’Abomey aux curieux bas-reliefs, le dernier des trônes royaux au siège incurvé resta vide.

LES BOURREAUX MASQUÉS DU BÉNIN

Lors de la découverte du Bénin en 1486, les Portugais demeurèrent épouvantés des sacrifices sanglants qui accompagnaient la mort d’un chef.

Un cortège de parents et d’amis le suivait au fond de la tombe, qui était un puits très profond scellé d’une pierre.

On la soulevait chaque jour pour demander aux ensevelis s’ils avaient rejoint leur ami et maître. Quand aux questions répondait le silence, on allumait sur la pierre du sépulcre un grand feu.

Trois siècles après, en 1778, au capitaine Landolphe, qui lui rendait visite, le roi de Bénin offrait un spectacle de gala, un sacrifice humain.

Deux bourreaux masqués, la robe touchant terre, assommèrent un malheureux après lui avoir fait baiser le fétiche à figure diabolique.

Ils lui coupèrent la tête et recueillirent dans un bassin de cuivre le sang de la victime pour en arroser les tombeaux des rois et les filières de corail qui étaient les insignes de la royauté.

Après quoi, le souverain noir se drapa dans la robe de satin blanc à fleur d’or de la garde-robe de Louis XV, qui provoquait son « extase ». — Les blancs sont des dieux pour le génie et le travail, se plaisait-il à répéter.

« Les dieux » devaient se laver les pieds chez le capitaine des guerres avant d’entrer dans la ville royale.

Précédée d’une belle avenue, où l’on était à l’abri du soleil, la capitale, que les Hollandais appelaient le Grand-Bénin, avait cinq lieues de tour, au dire de Dapper.

Le palais royal occupait, tout à côté, « autant d’espace que la ville de Harlem, avec de belles galeries aussi grandes que la Bourse d’Amsterdam ».

Sur les piliers de bois enchâssés dans le cuivre, étaient gravées les victoires de la dynastie royale.

Une trentaine de rues aux voies larges, coupées de ruelles, étaient bordées, dans la ville, de maisons à auvents et à balustres surmontées d’un étage. Le tout était aussi propre qu’en Hollande.

Beaucoup plus civilisés que leurs voisins, les nègres du Bénin avaient un cérémonial.

Personne à la cour n’osait se couvrir d’un habit avant d’en recevoir un de la main du roi ; et aucune femme ne portait de robe avant d’être mariée.

Des régétaires, des courtisanes, constituées en République, relevaient des conseillers d’état.

Les conseillers étaient des vieillards qui formaient les conseils de la guerre, du commerce et des finances.

Aux Européens qui étaient ses hôtes, c’est-à-dire des acheteurs d’esclaves, le roi offrait un séjour gratuit dans les caravansérails construits tout exprès.

Une curieuse gravure de Dapper, contemporaine de Louis XIV, montre ce qu’était le cérémonial au Grand-Bénin, le Versailles de l’endroit.

Du palais aux flèches surmontées d’un vol d’oiseau débouchent, instruments de musique, panthères tenues en laisse, nains et bouffons.

Derrière le roi, chevauche sa noblesse en bonnets à crinière, boucliers au bras, colliers au cou. Vision toute européenne, que souligne la présence de ducs et capitans au royaume de Bonny tout proche.

Et il n’est point difficile de déceler la Cour dont s’inspiraient les noirs du fond du golfe de Guinée, quand on voit gouverner le royaume d’Owhère par le mulâtre portugais Antonio de Mungo. Là, certains nègres, porteurs de chapelets, lisaient le portugais.

Il advint un jour de l’an 1782, que la Charmante Louise de Saint-Malo, s’engageant dans la rivière d’Owhère ou d’Ouari, fut remorquée par une quarantaine de pirogues envoyées au-devant d’elle.

Charmé des manières du capitaine Landolphe, c’est à la France que le roi d’alors demanda de parfaire l’éducation de son héritier nommé Boudakan.

Il en était besoin. Owhère avait des mœurs aussi sanguinaires que le Bénin : pour n’être pas reconnus et pour ne pas laisser de trace, les bourreaux se voilaient la face et se frottaient les pieds avec une espèce de craie.

La compagnie Brillantois-Marion, formée pour exploiter « les bois d’ébène » d’Owhère, eut une vie brève.

En 1792, les Anglais chassèrent le capitaine Landolphe du fort qu’il avait édifié dans l’île de Borodo.

Ne quittons pas le Bénin sans saluer ici l’art nègre ; art avancé, remontant sans doute au-delà du contact avec les blancs, il ornait de bas-reliefs des panneaux de bois où se jouaient des animaux, et il décorait de personnages des plaques de bronze.

Telle statuette de cavalier, telles têtes de bronze. Reproduites par Maurice Delafosse, telles trompettes de bronze aux fines ciselures, sont des chefs-d’œuvre de primitifs.

|